【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第281話:経営者の「社員を辞めさせる罪悪感」を取り除く

私が経営者の方に繰り返しお伝えしていることのひとつが「合わない社員を採らない」ということです。

よくあるのが社長が候補者の過去の実績だけをみて「いい人」と考えて採用してしまうケース。前職でトヨタを担当していたとか、売上成績がエリアで一番だったとか、そういった実績に目が眩んで採用すると大抵は失敗します。

なぜ失敗するかというと、「当社がどのような人材を必要としているか」ということの詰めがあまく、かつ「候補者がそのような人物か」との見極めもあまくなるからですが、そういった見極めをするためには、会社のビジョンや事業戦略からつくっていくことが必須となります。

ビジョン→事業戦略→組織戦略の順にちゃんと詰めていけば採用で成功する確率も高まりますが、とはいえそれでも「合わない社員」が入社してしまう可能性は残ります。面接だけで人を100%見抜くことは不可能ですから。

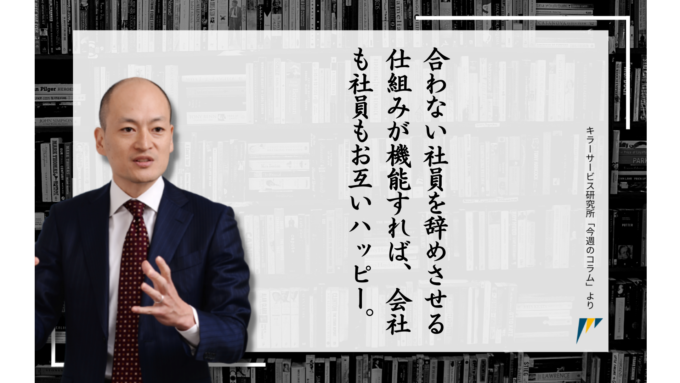

そこで大事になるのが『合わない社員を辞めさせる仕組み』です。

これを言うと「そんな仕組みあるの?」と言われる経営者も多いのですが、この仕組みの基本方針は以下となります。

「会社のビジョンや戦略を理解し、それに沿って行動し、結果を出し、部下を育てられる人間以外は管理職として登用しない」

この基本方針を徹底するための評価制度や面談などのコミュニケーションの仕組みを整えれば、合わない人は一生出世しないので、大抵の場合は向こうから辞めていきます。

こういった仕組みなしに、単に入社年度が古い社員を順番に昇進させる会社は往々にして「課長や部長はやたらいるが若い人は全然いない」という末路をたどることになります。

この「合わない社員を辞めさせる仕組み」の詳細はここでは割愛しますが、この仕組みを機能させるために非常に重要となることがひとつあります。それが、経営者が持つ「社員を辞めさせることへの罪悪感」を取り除くことです。

働きの悪い社員のことでいつも愚痴っている社長さんでも、いざ社員を辞めさせるとなると罪悪感から躊躇される場合が多々ありますが、これは「離婚=悪」と捉える発想と似ていて単なる思い込みですから、ここをほぐしてあげる必要があります。

お互い好きではないのに惰性で雇用関係を持ち続けるのは健全ではありませんので、その社員の方の人生にとっても円満に退職できるよう持っていってあげるべきです。

経営の神様と呼ばれるかの松下幸之助氏も、まだ社員30名の時代に自分の考えと合わないと答えた社員28名に対して丁寧に頭を下げて辞めてもらったとの逸話がありますので、私が言っていることもおそらく間違っていないと思います。

しかもいまはこれだけの売り手市場ですから、その社員がもっと活躍できる職場はきっとあります。

明るく送り出してあげることです。