【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第257話:悪性の「自由な社風」が会社を駄目にする

「結構自由にやらせてもらえるみたいで息子も喜んでますよ!」── 今年ご子息が社会人になられた社長が嬉しそうにこう言われました。

私も人の親ですのでこの気持ちはわかります。奴隷のようにひたすら言われたことをやらされるような職場に子どもを行かせたい親などいないことでしょう。

自分の個性を生かし伸ばせるような職場でいろんなことに挑戦して欲しい…このように思う親御さんは多いと思います。

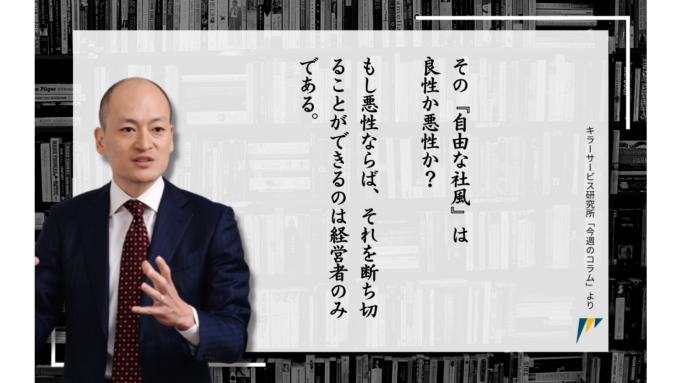

そのような職場にはきっと、昔から会社のアピールポイントでよく挙げられる「自由な社風」というものがあることだと思いますが、実はその「自由」が会社を駄目にしていることが非常に多いのです。

正確に言うと「良い自由」と「悪い自由」があるのですが、後者の「悪い自由」が社風のレベルにまで根付いてしまっている会社が多いということです。

前者の「良い」自由な社風を持つ会社は「柔軟な発想」を持っています。

業界の常識やこれまで自社がやってきた路線などに捉われず、役職の上下にかかわらず皆が自由に意見を出し合うことができ、未知のことでも「よし、やってみよう!」とトライすることができる。このような柔軟さを持つ企業がうまく行きやすいことは容易に想像できます。

そのような会社では、新しいことにチャレンジすることが、「社風」というよりは「文化」のレベルで確立されていることでしょう。トップ自らが過去にどんどん新しいことをやって失敗して、その失敗を次に生かす姿勢を社員も見習って挑戦を重ねる。そのような風土や文化を持つ企業は強いです。

そのような企業文化を育てるためには、経営トップの志や心意気もさることながら、その挑戦の成功確率を上げるための戦略的な議論を持ったり、経営陣が社員をサポートするためのPDCA的な仕組みを回したり、失敗したらしたでそれを次に生かすための振り返りをしたりといった「戦略経営の仕組み」が必要になることは言うまでもありません。

しかしながら、そのような仕組みがまだしっかりできていないとしても、大事なことは、新しいことを「まずやってみる」ことです。失敗したら、「これではマズい。次はちゃんとやらないと」と思って自ずと戦略的な議論や仕組みの必要性を社員が感じることになります。そういった「痛み」を伴った学びが人や組織を成長させるのです。

一方で、「悪い自由」というのはどういうことかというと、簡単に言えば「楽なことだけやっていても許される自由」です。

楽なことというのは、たとえば営業であれば「行きやすい顧客のところだけ訪問する」とか、商品開発であれば「これまでの既定路線の範囲で改良商品を出す」といったことです。「あー、うちのことだ…」と思われる経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、社長が社員に「新規は取らなくていいぞ」とか、「新しいことは無理してやらなくていいぞ」なんて言ってることは流石にないでしょう。社員にノルマを課したり、KPIを設定したりして挑戦させようとはしているはずです。

にもかかわらず社員は楽なことしかやらないし、それでもなんとなく許されているとしたら、それはつまり悪性の「自由な社風」が定着しているということです。

こういう会社では、意欲を持って入社した社員もいずれ古参社員のように無難なことしかやらなくなります。なぜなら、「やってもやらなくても同じ」だからです。自分だけ頑張っても報われないなら、だんだん意欲がなくなっていくのも不思議ではありません。

ちょっと言葉は悪いですが、自社の組織が「腐ったみかん」のようになってしまっている状態が、「悪い自由」が社風レベルで浸透している会社の特徴です。

これは言うまでもないことですが、中小企業にそのような社風を放置できる余裕などありません。「やってもやらなくても同じ」ではなく「やったらやっただけ報われる」ことを社員に実感させる必要があります。

「信賞必罰は武門の拠って立つところ」という言葉があります。そのむかし、戦国時代の武将は功績をあげた者に対しては相応の褒美を与えていました。江戸時代と違って戦国時代では、武士は割と自由に主君を選ぶことができたため、ちゃんと報いなければどっかに行かれてしまうからです。

その反面、命に背いた者は厳しく罰せられました。やはりそれぐらい緊張感があった時代だったのでしょう。何をすれば褒められ、何をすれば罰せられるかが今と比べて明確だったと言えます。

では現代の企業経営においてはどう考えたらいいのかというと、やはり基本は「信賞必罰」。なぜなら、それがあって初めて経営側が社員に対して期待していることが明確になるからです。

経営とは「人を通じて事を成すこと」だとすると、社員に何をやってほしいか、どんな動きをしてほしいか、これを明確に伝えることなくして事は成りません。

いつものルーチンだけでなく、戦略的打ち手としていま自社に何が必要かを明らかにし、具体的な指示に落とし込む。そしてそれを愚直に実行に移した社員にはしっかり報いる。この習慣を徹底することでしか、悪性の「自由な社風」を壊すことはできないのです。

御社では『指示出し→結果確認→報酬』の仕組みは廻っていますか?

社員に「言いっぱなし」で終わっていませんか?