【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第73話:似ているようでまったく違う「考える」と「悩む」の違い

「考えている時間が長いんだと思います。」― あるクライアント企業の管理職の方が、部下の仕事が遅い理由としておっしゃった言葉です。

お聞きしたところ、自分なら5時間でできる仕事を部下の2人は8時間も9時間もかかっているとのこと。そしてその理由として、彼らは行動に移る前の考える時間がまだまだ長いのだと。でもその時間は彼らの成長のためには必要な時間だというわけです。

私はその方にお聞きしました。「彼らは本当に考えていますか?悩んでいるだけじゃないですか?」と。

———————————————————————————————————————

部下を育てるためには、彼らにしっかり考えさせることが非常に大事です。普段は彼らの仕事ぶり、つまり「行動」にばかり目を向けがちですが、その「行動」の質を上げるには、その背景にある「思考」の質を上げていくことです。

人が行動に至るまでには次の4ステップをたどります。

①疑問(どうすればいいのか)

②思考

③決断(ならばこうしよう)

④行動

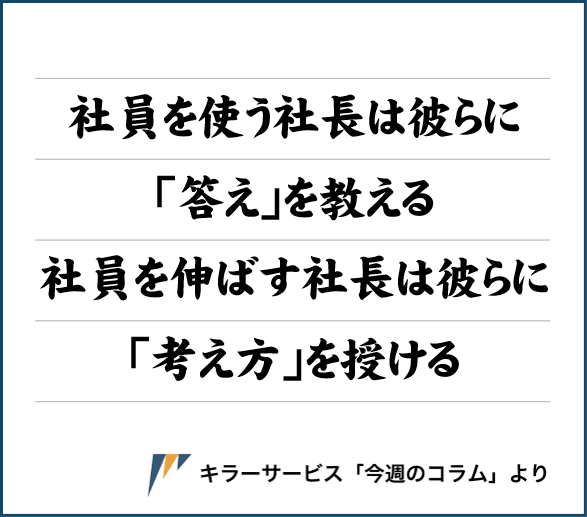

ここで、いつも社員に対して何をすべきかという「答え」を提供することは、上記で言う③の決断を代わりにやっていることであり、そうなると社員は当然②の思考をすることもやらなくなってしまいます。

社員にいくら答えを教えたところで、その時々の状況で正しい答えは変わりますから、彼らが自発的に答えを導き出すようにはなりません。ただ「指示待ち人間」となるだけです。

社長が的確な答えを社員にタイムリーに伝えて動かしていくことは、一見効率がよく、高いパフォーマンスを得られるように見えるのですが、これでは社長は現場監督化し、永久に現場を離れることができず、職人社長で終わってしまいます。

社員が自分で決断し行動していけるようになるために、答えを教えたくなるところをぐっと我慢をして、彼らを思考に向き合わせなくてはなりません。

ただここで、答えを教えなければ社員は自分でしっかり考えるようになるのかいうと、決してそうではありません。彼らがしっかり考え、正しい答えにたどり着くために持つべきもの、それは「考え方」です。

彼らがその「考え方」を自分の中に持っていないとどうなるか。考え方がないと考えられないわけですから、①の疑問のところにとどまってうんうん唸ることになります。これが「考えている」のではなくただ「悩んでいる」という状態です。

言い換えれば、考えるための「引き出し」が自分の中にない、もしくは圧倒的に足りていないという状態です。このために考えたくても考えられない、決断できる材料もない、そうして思考停止に陥り、悩んで固まってしまうわけです。

もちろん仕事には締め切りがありますから、いつまでも固まっているわけにはいきません。するとどうなるか?一定の間「んーーー」と悩んだ挙句、「えいっ!」といきなり思考をすっ飛ばして決断をしてしまうのです。こうなると当然失敗する確率が高いわけですが、もともとがあてずっぽうですから、失敗しても「運が悪かった」ぐらいに考えて、次もまた「えいっ!」とやってしまうといったことに。

こう書くと経営者としては非常に恐ろしい状態ですが、実際は、経営者がひたすら社員に指示を出して組織を動かすパターンか、もしくは社員がよく考えずに動いて失敗を繰り返すパターン、あるいはそれらを交互に繰り返すハイブリッド型、このいずれかに当てはまるという組織が非常に多いです。

こうならないためには何をしていけばいいのか?

まずは社長が会社の方針や戦略上の決断をした際、その決断の内容だけでなく、そこに至った考え方をしっかり社員に伝えることです。

社長はそもそもどんな疑問を持ったのか?

その疑問に対してどういった情報を集めたのか?

そして、それらの情報をもとにどのように考えてその決断を導き出したのか?

この一連の思考プロセスを明らかにし、社員に伝えることで、彼らにも経営者がもつ視点や考え方がインストールされていくはずですし、たとえその決断と行動が失敗に終わったとしても、一連の考え方のどこが間違っていたのかを振り返り、また彼らに伝えることができます。

そもそもビジネスの世界に「絶対に正しい決断」などは存在せず、「おそらく正しいだろう」という仮説のもとに行動を起こしていくわけです。そのような曖昧な世界において、結果だけを見て一喜一憂しても意味がありません。その成功、あるいは失敗を次に活かすためには、決断にいたった考え方の何が合っていて何が間違っていたのか、そこを判別して理解しておく必要があります。

そして同様に、社員が何かの決断をした際にもその背景にある考え方を確認し、至らぬ点があれば指導をしてやることです。

ここでのポイントも、彼らの出した「答え」に対して判断をくだす(〇×を出す)のではなく、彼らの「考え方」に対してフィードバックを与えるということです。

答えに対して〇だ×だと伝えても社員の「自分で考え行動する力」はまったく向上しません。せいぜい、「社長がOKしそうな答え」をさぐるのがうまくなる程度でしょう。そしてしまいには「社長に聞いた方が早い」となり、自分で考えるのを放棄してしまいます。

答えを教えるのではなく、彼らが何を見落としているか、何を軽視しているか、何を隠しているか(ごまかしているか)を明らかにし、そこを突いていくことです。これを繰り返すことで、「大事なことはその答えよりも考え方だ」ということを彼らにも腹落ちさせるのです。

そして何より重要なことは、このように彼らに考え方について指導をするためには、社長自らが様々な「考え方」を自分の中に持っておく必要があるということです。体力や実務(作業)のスキルでは劣ったとしても、リーダーシップはもちろんのこと、思考力(思考パターン)においても彼らのお手本になる必要があるのです。

あなたは社員を思考停止にさせないための「考え方」を示せていますか?行き当たりばったりのヤマ勘経営になっていませんか?