【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第76話:御社は何で顧客に選ばれているか

「ウチは結局私の顔で売っているだけです…。」― 先日、スポット相談に起こしになった、ある中小企業の社長が言われた言葉です。

営業マンは数名いるが、結局は社長である自分の人間関係でしか顧客開拓ができていないとのこと。

やはり中小企業の社長には個性的な方も多く、エネルギーも平均以上に高かったりしますので、社長の人間的な魅力と行動力で仕事を取っているという会社は多いです。

とりわけ自ら事業を興された創業社長となると、最初は商品づくりから顧客開拓、顧客対応、採用などなど、ほぼすべてをご自身で進めてこられたという場合が圧倒的に多く、そして事業が大きくなってもその体制からなかなか抜け出せずに困っている…というご相談もよくあります。

もちろん、社長によるトップ営業が効くというのは素晴らしいのですが、そこだけに頼っていると、社長は一生営業マンを兼業しなければなりませんし、社長のキャパの限界までしか会社は成長しないということになってしまいます。

かつ、そういった社長の個性や人間力というものは他人に引き継げる類のものではありませんから、「会社の魅力=社長の魅力」に留まっていたのでは後継者にバトンを渡す際に会社の魅力は失われるという懸念も拭えません。

では、社長の魅力の一本足打法から脱却し、会社としてのウリを作るためには何をすればいいのか。

大きくは2つありますが、ひとつは自社の商品・サービスに他社にはない独自性を持たせることです。

通常、企業というのは社名とともにその業種で人に覚えられるものです。金属プレス加工をやっている〇〇工業、建築業をやっている〇〇建築事務所、ホームページ制作会社の〇〇クリエイト、アルミ資材問屋である〇〇商事、英会話教室である〇〇英会話…といった具体です。

しかし、こういった「業種」レベルで顧客(見込み顧客)にカテゴライズされてしまうと、同一カテゴリー内に無数に存在する競合他社と同一に並べられてしまいます。

独自の商品・サービスをつくるということは、このように他の多くのライバルたちと同質化されないための積極的な防御策をとるということになります。

もちろん、その独自の商品・サービスが他社のものと「ちょっと違うだけ」では防御策として機能せず、見込み客は「業種カテゴリー」で御社を認識してしまいます。

たとえば英会話スクールであれば、「駅前スクール」や「ネイティブとマンツーマンで格安」といったよくある切り口では、それをいくらアピールしたとしてもしょせん「英会話教室」としてしか見られません。

この同質化から逃れたければ、「英会話をやらない英会話教室」ぐらいにユニークであることです。(このコンセプトは実際に当社のクライアント企業のもので、それこそ全国に無数にある競合他社と完全に差別化できています。)

ここまでいかなくとも、わかりやすい例で言うと、

「圧倒的に配達の小回りが利く〇〇問屋」とか、

「生産性が大きく改善する部品や冶具を設計・製造してくれる部品加工会社」とか、

「マーケティングの仕組みをすべて構築してくれるホームページ制作会社」とか、

「我が家を京町屋風に変身させるリフォーム会社」といった具合に、

(他社ではやってくれない)どんなことをやってくれる会社かを見込み客に認識させることが、多くのライバルたちとの同質化から逃れる道です。

そして、重要なポイントは、このように独自の商品・サービスをつくると、顧客に与えるもの(ベネフィット)の抽象度が上がり、価値が高くなるということです。

配達の小回りが利く問屋が提供しているものは、顧客の待ち時間の短縮による稼働時間の増大や資材在庫の減少です。

生産性が改善する部品・冶具をつくる部品メーカーが提供しているものは、文字通り部品ではなく生産性です。

マーケティングの仕組みを構築するホームページ会社が提供しているものは、継続的な新規売上です。

こうして、他社にはない商品・サービスをつくるとともに、自社が何を提供しているかということも抽象度を上げて見込み客に伝えていくことで、御社独自のウリが認識されていきます。

ここで、独自のウリをつくる必要性は理解しながらも、ずっと他社と同様のことをやっている社長も多くいます。

そこに踏み出せない要因は、社長自身が自社のことを「〇〇業」といった一般の区分で見ているからです。正確に言うと、そう見た方が違和感がなく居心地がいいということでしょう。

長年やってきていること、他社もやっていること、業界の常識、顧客のニーズ、、、

これらに沿って事業をやると確かに「安心」に思うかもしれません。しかしながら、そのような業界のコードに染まっていても、いまのように情報化や細分化が進んだ「小さな物語の時代」に見込み客に選ばれることは難しくなるばかりです。

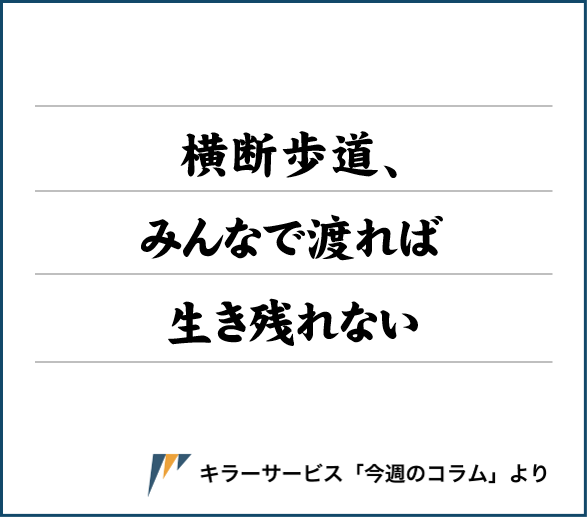

顧客に「当たり前」とか「普通」とか思われないためには、意図的に「違和感」をつくり出していくことです。その違和感が相手にとっての驚きやインパクトとなります。その「違和感」とつくり出すべき経営者が「みんなと同じ安心感」に浸っていては話にならないということです。

「〇〇業」というカテゴリーとの同質化から抜け出し、積極的に「御社を選ぶ理由」をつくっていきましょう。

次回は御社が選ばれるためのもう一つの武器についてお伝えします。