【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第267話:社長が給料を上げてほしい社員に理解させるべきこと

「社員にいっぱい給料を払ってやりたい」── 経営者がこのように思っているとしたら非常にまともです。

というのも、社員が一円でも多く給料をもらいたいと思っているのと同じように、基本的には社長も一円でも多く自身の取り分や会社の利益を増やしたいですから、社員の給与は相場で抑えたいと思うのが普通だからです。

ですので、社員に給料を多く払ってあげたいと思っている社長は、彼らに報いればそれだけリターンが帰ってくる(=自分や会社が潤う)ということを身を持ってわかっているということでしょう。(あるいは単にいい人なだけか…笑)

若年層が減ってくることが確定している日本においては、過去の買い手市場の頃と同じような考え方で「相場並み」の給与で済まそうと思っても難しい状況です。というのも、そんな給料で転職している人材はおそらく能力的には大したことないからです。(いい人材なら前職の会社が高い報酬で囲い込んでいるはずです)

経営者であればよくお分かりのことと思いますが、成果を出せない社員をいくら安い給料で雇っても結局損をするだけですから、「いい人材を採ることは経営上マスト」と割り切って先行して高い給与を払うのが合理的な考え方です。

相場よりも高い給与を払うことでいい人材(納得できる人材)を雇えたとしたら、大事なのはそこからです。彼らにそこから仕事で大いに成果を上げてもらわないといけません。

そのために経営者がやるべきことが3つあります。まず一つ目は、社員に「プロを目指させる」ということです。

ここでの「プロ」とは「自分の給料よりもはるかに高い金額を稼ぐ人材」のことを指します。中小企業では多くの社員が「自分の給料分を稼ぐのがやっと」という状態ですが、プロは会社に大きな利益をもたらします。

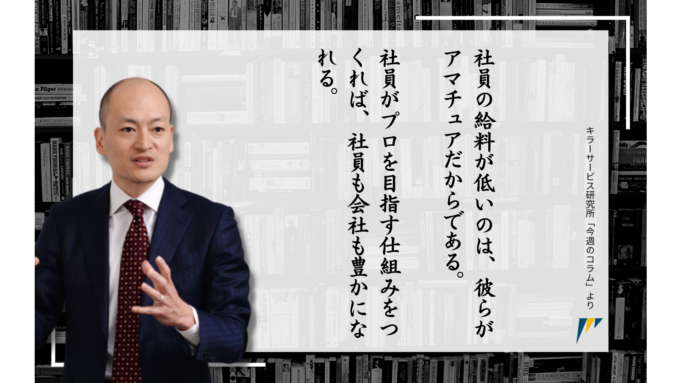

中小企業が伸び悩む原因のひとつが「自社にプロがいないこと」です。みんなアマチュアの仕事をしているから、企業は「なんとか従業員の給与分を稼いでいる」状態となり、成長のための再投資ができないのです。

社員に対して「アマチュアとしては高めの給料を払っている」ことを理解させた上で、彼らがアマチュアではなくプロを目指すべきことを経営者が彼らに明確に伝えるべきです。そうでないと彼らはずっとアマチュアレベルの仕事をし続けることになります。

そして、経営者がやるべきことの2つめは、社員に対して「プロの水準」を見せることです。

「プロになれ!」と社員に言ったところで、彼らはまったくイメージが湧かないでしょうから、経営者自らがプロのレベルを見せてやる必要があります。

経営者が社員に見せるべき「プロの仕事」とは、何か特定の技能についてではありません。営業力や技術力といったことではなく、経営者としてプロであることを見せる必要があります。そこを見せないと社員は永久に一般社員のままで、誰も「経営幹部」に育ってくれません。

では経営者は具体的に何でプロレベルを見せるべきかというと、それは「戦略構築力」と「仕組み構築力」です。

企業が利益を出すために必要なものの筆頭が「戦略」です。利益の源泉は「他社との違い」な訳ですから、その「違い」を出すための戦略を持っていないと高収益企業にはなれません。

そしてその戦略を実行に移すためには「仕組み」が必要になります。社員の働きを組織として機能させるためには、リーダーによる仕組みづくりが不可欠です。

経営者自らが「戦略」と「仕組み」でプロレベルを見せつけることによって初めて彼らは「なぜ自分たちが普通の給料しかもらえないのか」を納得でき、かつ将来どのような能力を身につける必要があるのかを具体的にイメージできるようになるのです。

もちろん、経営者自身がその能力を見せることが難しい場合は、コンサルタントのような外部人材を連れてきてOKです。大将が軍師を連れてくることは古来から当たり前の話ですし、その人選や起用方法も経営者の腕の見せどころとなります。

そして、経営者がやるべき3つめの重要ポイントは、「育った社員に報いる報酬制度をつくる」ことです。

社員が経営者を手本として「戦略づくり」と「仕組みづくり」に貢献し、経営幹部になれる実力を身につけた暁には金銭的にしっかり報われるということを制度として示す必要があります。

この「制度として示す」ということが非常に重要です。幹部になったらいったいいくらもらえるのかという「社員の成功モデル」をしっかり見える化することが彼らの動機づけにつながります。

辞める社員が口にするよくある言葉があります。それは「ここにいても将来のイメージができない」というものです。つまり豊かになれる気がしないということです。これと真逆の気持ちにさせることが重要ということです。

社員に具体的な「成功モデル」を示し、彼らの「上昇志向」を引き出していく。それが企業成長の原動力となります。