【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第271回:経営者が押さえておくべき『事業の「強化」と「進化」の違い』

当社にご相談に来られる経営者の中には、「新規事業を立ち上げたいので手伝って欲しい」という動機でお越しになる方が一定の割合でいらっしゃいます。

既存事業が伸び悩んでいて、その原因が業界の下降トレンドといった構造上の問題である場合、確かに既存事業にはある程度見切りをつけて新規事業へのシフトを検討したくなるでしょう。

ですが、いろんな意味で余裕のある大企業ならいざ知らず、何かと制約のある中小企業の場合、新規事業の立ち上げは途中で頓挫してしまうケースも多いものです。

新規事業が頓挫する一番の理由が、「結局既存事業が忙しくて新規立ち上げに時間を割けない」というもの。

人材が限られる中小企業の場合、新規事業立ち上げを任されるような社員は当然ながら既存事業でも中心的人物のはずですので、結局日々のオペレーションに完全に組み込まれてしまっていて、新規事業をやる時間的余裕がないというわけです。

経営者からしたら、「既存事業が落ち目になっていっているのだから、今の仕事を多少セーブしてでも新規立ち上げの方に時間を割いてくれ」と言いたいところではあっても、現に彼らがパンパンのスケジュールで働いているのを見ると無理も言えなかったり…。

もちろん、社長の強権発動で新規を進めさせることも選択肢としてはありますが、それは普段から自社が「社長の鶴の一声で社員が動く」という状況になっているか、別の言い方をすれば組織が「打てば響く」状態になっているかどうかがポイントで、そうなっていない場合は幹部社員に半ば強制的に新規事業をやらせようとしても結局頓挫する可能性が高いといえます。

また、別の理由としては、会社に(あるいは経営者に)「失敗を許容できる余裕がない」という点があります。

新規事業がうまくいくかどうかなんて、どこまでいっても「やってみないとわからない世界」ですから、失敗のリスクは常につきまといますし、うまくいくとしても立ち上がるまでには相当の時間がかかりますから、それまでは基本はその事業は赤字となります。

そういった、将来花を咲かせる可能性のある赤字をミスミでは「楽しみな赤字」と呼んでいましたが、業績の状況によっては「うちにそんな楽しみを持つ余裕などない」というところもあるでしょうし、社長のポリシーとして「赤字に楽しみもクソもあるか!」という方もいらっしゃるでしょう。

そんなわけで、最初は「第二の柱をつくろう!」と新規事業立ち上げに意気込んでいた社長もだんだん意識が「目の前の業績」の方に戻っていってしまい、前述した「幹部社員の引け腰気味な姿勢」も相まっていつの間にか新規立ち上げは実質頓挫するケースが世の中多々あるのではないでしょうか。

とはいっても「既存事業はジリ貧」という状況の中で果たしてどうしたらいいかということになりますが、残る選択肢は「既存事業に付加価値をつける」ということになります。つまり今やっている事業を「進化させる」という道です。

既存事業を進化させるということであれば、幹部社員も今とまったく別のことをやるわけではないので心理的ハードルも低くなりますし、イメージも湧きやすくなります。

また失敗リスクも全くの新規事業をゼロから立ち上げる場合に比べて格段に低いですから、大きなリスクを取れない状況であっても着手しやすいでしょう。

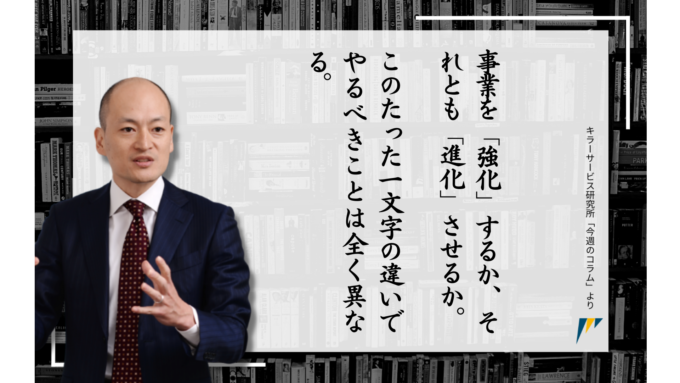

ではどうやってそれをやるかですが、既存事業だからといって従来の発想で考えてしまっては失敗します。「商品を改良しよう」とか「新しい顧客層を狙おう」とか「SNSをやってみよう」といったことは事業の強化であって進化ではありません。

事業を進化させるためには、いまやっていることは一旦横に置いておいて、「顧客が本当に困っていることは何か」ということをゼロベースで考えることです。

そして、ここでいう「顧客が困っていること」というのは、必ずしも現時点で顧客が実際に困っていることではない可能性が高いです。もっと深掘りして、顧客自身も当たり前と思っている潜在的な困りごとやニーズを拾う必要があります。

ゼロベースと書きましたが、どこまで自分たちの常識や思い込みの枠を外して考えることができるかが、事業を進化させるポイントであり、ここが一番難しい点です。

事業進化のために外部の人間の手を借りることが有用である一番の理由も、その「思考の枠をはずす」点にあると私は思います。